|

| |

臺灣水產養殖業

在穩定水產養殖生產供應鏈方面,HANAQUA對任何具有深厚內涵的各方聯盟皆甚有興趣進行合作。因此,HANAQUA與全球水產養殖協會(Global Aquaclutlre Alliance,GAA)建立了聯盟的合作關係,努力與農民分享各種問題處理的實際知識和經驗,期望能穩定農民的生產,使其努力能有合理的回饋。

|

| |

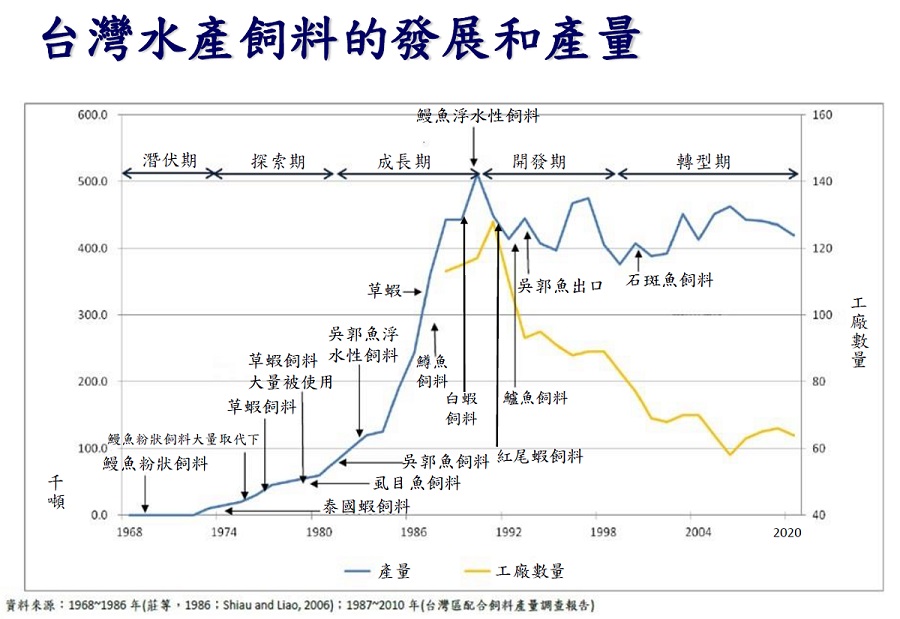

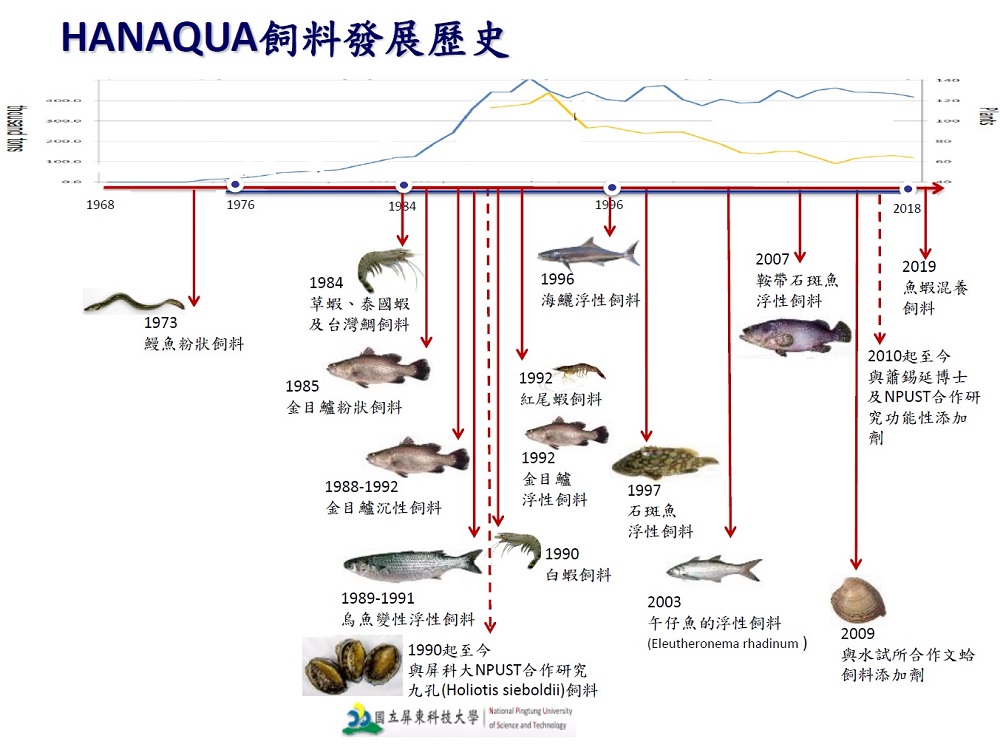

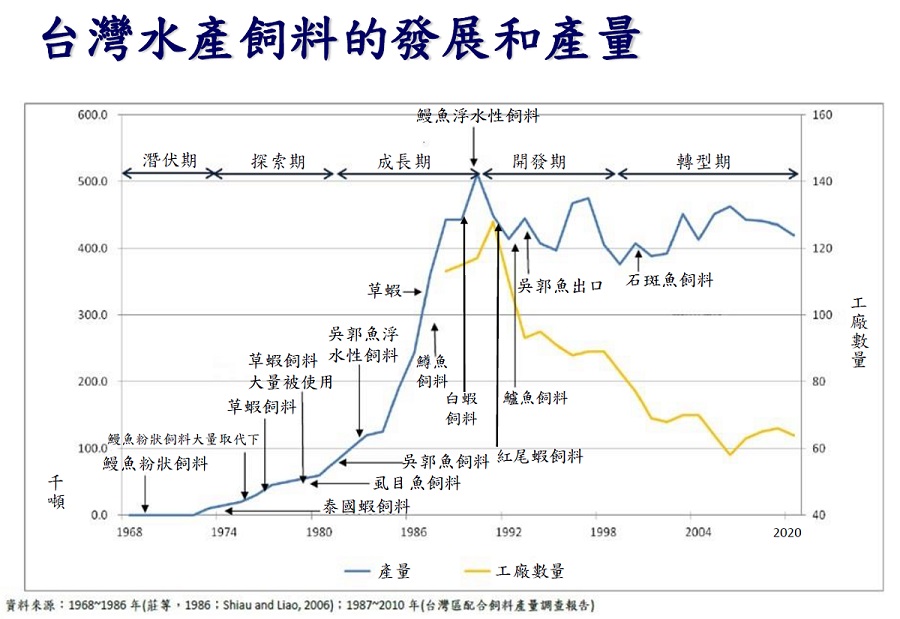

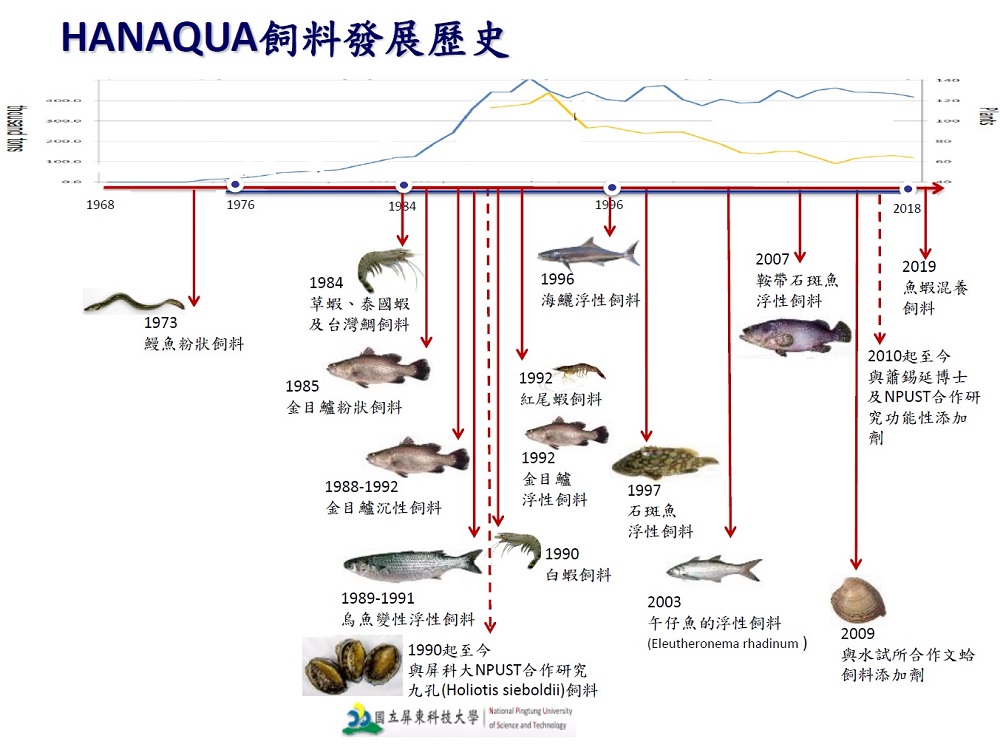

台灣水產飼料產量與HANAQUA配方開發

|

|

| |

|

| |

|

臺灣水產養殖品種

|

| |

|

|

蝦類

HANAQUA於1984年開始陸續推出蝦類專用飼料,以及向印度等國輸出白蝦養殖技術。蝦類在台灣市場非常受歡迎,至今依然供不應求,每年都還需由國外進口。

|

| |

|

水產詳細介紹

|

|

- 白蝦(學名:Litopenaeus vannamei)

- 草蝦(學名:Penaeus monodon)

蝦類味道鮮美,熱量低富含優質蛋白質,非常受國人喜愛,養殖生產量也一直無法供應內需,還需仰賴國外進口補足。

-

早期草蝦靠沿海捕撈,當深秋來臨時,漁民在水流交會處種植水草,以利蝦苗棲息;蝦苗俗稱「紅筋仔」。1968年,廖一久博士首次成功完成人工繁殖試驗,為蝦苗的養殖帶來突破性的發展,因此廖博士被尊稱為「草蝦之父」。1973年為促銷人工繁殖蝦苗,業者無條件供應試放,終於為人工養殖蝦苗拓展出一片坦途。

-

1975年台灣蝦苗繁殖業逐漸蓬勃發展,沿海種蝦供不應求,台灣更被譽為草蝦王國,由於沿海種蝦受工業污染及病毒感染之影響,已經不能培育,因此,蝦母均靠進口,業者開始從國外引進種蝦,其主要來源為東南亞的馬來西亞、印尼、泰國。民國六十八年一隻草蝦母價格約十萬元台幣。民國七十年蝦母進口數量增加,導致每隻價錢慘跌至每隻四萬元,再加上貿易商與養蝦業者缺乏互動機制,各自為政的結果造成市場混亂,原拍賣制度改成機場場邊交易。直到1984年,高雄市蝦業繁殖協會正式成立,吳新興先生榮任第一任理事長,養蝦業才逐漸導入軌道進入黃金期。

當時台灣養殖草蝦帶動全國水產養殖業進入一個瘋狂時期,但好景不長,過度放養加上缺乏管理導致環境不堪負荷1988年病毒大肆感染草蝦產業一蹶不振。

1994年白蝦正式引進,因白蝦環境耐受度、疾病抵抗力、廣鹽性等特質,使得即使會受到病毒侵害還能保有5%的收成,也因先前提到的環境資源濫用,導致單養的風險越來越高,逐漸地改以混養的方式飼養,普遍漁民的環境意識也提高會注重生態平衡,食品安全等問題。

|

|

| |

|

|

台灣鯛

(學名:Oreochromis niloticus)

HANAQUA於1984年推出台灣鯛專用飼料,並在2002年參與了台灣鯛協會的創立,在國際行銷上貢獻了相當大的努力,也在魚片加工出口美國有亮眼的成績。

|

| |

|

水產詳細介紹

|

|

- 台灣鯛(學名:Oreochromis niloticus)

- 民國七十年左右,我們在菜市場買到的,幾乎全是稱為「福壽魚」的混種吳郭魚,而八十年代以後,市面上已有全雄性的「單性吳郭魚」出現。

- 早年因吳郭魚養殖方式採用農漁牧綜合有機經營的方式,造成「吳郭魚是取食豬糞和雞鴨糞」的負面消費印象,加上海水養殖和進口魚種等其他替代魚種的增加,以及消費者求新求變和偏好的改變,致使吳郭魚在國內消費者心目中被視為下等魚種,同時,在過去漁政單位也未特別注意與輔導的情況下,自然使吳郭魚的魚價長期低落且欲振乏力。

- 所幸2002年成立了台灣鯛協會,在產業夥伴的辛勤的努力下,逐步打開了國際市場,並使得台灣所養殖的吳郭魚廣被各方所接受。為了建立台灣自身的優質漁業品牌,在種苗繁殖技術、養成技術、飼料配方、加工技術等各方面的努力下,經多次改良後,終於成功培育出更優質的吳郭魚,在正式命名為「台灣鯛」後,並進軍國際市場,相信「台灣鯛」將會創造出台灣另一個漁業養殖的新契機。

|

|

| |

|

金目鱸(學名:Lates calcarifer)

HANAQUA 於1985年研發出鱸魚配合飼料,至今市占率約達總使用量的4分之1。 制定出17道加工檢定程序和各部位分切站比數據。 參與了水試所種苗選育之過程。

|

| |

水產詳細介紹

|

|

- 金目鱸(Barramundi)

- 學名Lates Calcarifer,金目鱸外觀最大特徵是背部明顯拱起,瞳孔透露出獨特的金紅色光輝,在晚上燈光照射下,會反射出亮眼的光澤,即是「金目鱸」名稱的由來。

- 金目鱸的肉質非常細嫩,營養師公認金目鱸富含膠原蛋白,微量元素營養密度高,且含有3種胃蛋白酶與2種胰蛋白酶,能夠促進腸胃消化吸收,非常適合作為術後恢復及日常保養,養顏美容之用。

- 金目鱸可成長至體長100公分,成長迅速、抗病力強的特性,在台4月放苗10月即可達上市規格(4-600g),且本公司鱸魚料用戶1.1公斤飼料即可換出1台斤的魚重,魚排取肉率約40%,相當優異的換肉率表現,成為台灣西南部放養的高經濟目標魚種之一。

- 台灣金目鱸於民國79-87年產量達世界之冠,遠超出內銷需求,91年開始大量外銷產量位居世界第二,目前台灣已穩定培育出本地特有金目鱸種苗,108年10月止,全國金目鱸養殖面積已成長至757公頃,該魚種各方面技術流程,在國際間可說是相當成熟且具競爭力。

|

|

| |

|

石斑魚(學名:Epinephelus lanceolatus)

HANAQUA在1997年就推出了石斑魚專用飼料,在養殖過程中需要大量下雜魚作為生餌的石斑魚,透過高效率的人工飼料配方飼養,可有效避免重金屬殘留及海洋資源的破壞,更能有效的控管肉質口感。

|

| |

|

水產詳細介紹

|

|

| |

|

- 石斑魚(學名:Epinephelus lanceolatus)

- 石斑魚品種多達百餘種,常見的也有30餘種,在乾隆《南澳志》中有「鱠,頭圓名色甚多。」的記載,因此有了俗稱的過魚,石斑是棲息在亞熱帶珊瑚礁岩間的海水魚種,非常適合台灣氣候,肉質口感細嫩、富含膠質、沒有魚腥味等特性,更是成為揚名國際的高經濟價值魚種,因此在台灣很早就開始做為養殖物種,台灣更是在1995年由水產試驗所與仿寮龍佃養殖場合作下,領先世界突破龍膽石斑人工繁殖技術,享有「石斑魚王國」的美譽。

- HANAQUA在1997年就推出了石斑魚專用飼料,石斑魚產業在政策大力的推動下2012年曾創下產值72億的榮景,可見台灣在這條魚的養殖技術下了不少功夫,但隨即面臨的是供需的失衡、中國的大面積生產導致價格崩跌,由260元跌至170元每公斤,養殖戶紛紛轉換跑道,養殖面積也縮減到原先的一半不到,現今台灣留下的石斑魚場以體型最大的龍膽及龍虎斑較為常見,因養殖期較久,相較菜斑的價格浮動來的小。

- HANAQUA站在環境保護及食用安全的角度,石斑是食物鏈頂端的魚種,養殖過程需要大量的下雜魚做為生餌,對於海洋環境及經濟體都有很大的負擔,再加上用捕撈雜魚餵食就與野生魚一樣有重金屬累積的問題,透過人工飼料在原料上進行把關,可有效地降低濫捕與重金屬含量的比例,以及優良的配方使造肉效率提升,相對最小化食物鏈的消耗。

|

|

| |

|

虱目魚 (學名:Chanos chanos)

HANAQUA於1989年推出虱目魚專用飼料,隨這養殖手法朝向生態混養發展,便在2019年推出魚蝦混養料,提高蝦類育成率。

|

| |

|

水產詳細介紹

|

|

- 虱目魚 (學名:Chanos chanos)

- 虱目魚在台灣作為食用魚的歷史非常悠久,民間歷史留傳鄭成功登陸鹿耳門時,當地居民獻貢此魚,而鄭成功說到這是「甚麼魚」,經流傳後就成了虱目魚的由來。

- 「台灣第一魚」虱目魚至今已有300餘年的養殖歷史,且容易馴養,是台南的家魚,平民的皇帝魚,虱目魚養殖面積約8000公頃年產6萬噸40億元產值,更是重要的混養工作魚種,常為養殖池清除絲藻用,HANAQUA在1989年推出了虱目魚專用料,並持續精進配方為養殖戶爭取最大收益,我們也注意到,在環境的變化及市場價格的引導下,混養底棲蝦類作為收益來源已成為主流手法,通常這樣的養殖方式白蝦的活存率都只有2-3%,我們便在2019年推出了「魚蝦混養料」透過滿足魚蝦兩物種的營養需求及攝食的物理特性,有效的得到5%的活存率表現,直接的為養殖戶創造更多的收入。

- 虱目魚不只產量穩定、價格親民,更是優良的蛋白質來源,對於人體約有87%-98%可完全吸收,游離胺基酸組氨酸與牛磺酸等具抗氧化功能的氨基酸特高,還有豐富的維生素礦物質,以及比鰻魚還要豐富的EPA、DHA對於心血管、腦神經、視神經都有很好的幫助,平民皇帝魚稱號當之無愧。

|

|

| |

|

文蛤 (學名:Meretrix lusoria)

HANAQUA與水試所合作研發文蛤飼料,用於應對藻相不穩食物源不足等問題,於2009年推出文蛤輔助料。

|

| |

水產詳細介紹

|

|

- 文蛤 (學名:Meretrix lusoria)

- 文蛤在台灣是相當受歡迎且普遍的食材,更有著[天下第一鮮][百位之冠]的美名,不僅味道鮮美他還有著高蛋白質、低熱量、富含維生素礦物質等特點,為預防中老年慢性病的理想食物。

- 在2018年漁業統計中,文蛤產量約在5-6萬公噸,養殖物種中僅次於吳郭魚與虱目魚,產值約在40億元,位居內陸養殖第二高,放養面積更是佔了全國養殖面積的23%以上,是相當重要的養殖物種。

- 文蛤的飼養技術門檻及資本投入相對他物種來的低,常被選為生態養殖的混養對像,本益比更是達到1.1,因此養殖手法都相當的傳統,由漁業署統計數據顯示100年至108年養殖面積由6000公頃增加到8000公頃,放養量卻沒有提升,市場價格更是由每公斤59元漲至100元以上,近年透過益生菌對水質進行改善就有將15個月的養殖期縮短至10個月的紀錄,我們堅信透過輔助飼料技術的突破以及科學化的管理,文蛤產業有著相當值得期待的進步空間。

|

|

| |

|

午仔魚(學名:Eleutheronema rhadinum)

HANAQUA於2003年推出午仔魚專用飼料。肉質細緻、刺少的午仔魚深受饕客喜愛,近年來甚至外銷中國,是養殖業者的新寵。

|

| |

水產詳細介紹

|

|

- 午仔魚(學名:Eleutheronema rhadinum)

- 四絲馬鮁魚,胸鰭成四條絲狀為最明顯的特徵,肉質細嫩富含油脂,特別受到港澳地區的喜愛,民間還流傳著「一午二鮸三嘉鱲」;「一午二鯧三白腹」;「一午二紅沙三白鯧」;等各地心目中好吃魚類的排名,甚至還有分南部,北部不同,排名落落長,但第一的全都是「午」,也就是午仔魚,這可以說明牠的排名,美味度被受肯定。

- 屏東的魚苗業者黃明忠就著眼於午仔魚的商業潛力,1994年從新加坡引進午仔魚苗來臺,成為全臺人工繁殖午仔魚的第一人。

- 肉質細緻、刺少的午仔魚深受饕客喜愛,近年來甚至外銷中國,是養殖業者的新寵。但午仔魚不耐寒,養殖戶集中在高屏地區,尤其以氣候溫暖的屏東為冠,占了全臺午仔魚養殖面積的八成。

- 根據農委會漁業署的統計,2018年午仔魚養殖面積分布在屏東、高雄、臺 南、嘉義、金門,其中屏東縣就占了79.82%,水溫若降至14 ℃以下,午仔魚就會凍死,屏東少有霸王級寒流,先天環境適合養午仔魚。午仔魚每年大概3、4月放養魚苗,快到中秋節寒流來之前收成。

- 面對國際上的競爭力,臺灣的養殖業者要有共識,國際養殖認證是個挑戰也是未來的方向,穩扎穩打以環境永續的方式來養殖水產品,販售消費者想買的魚,只要業者共同把產品本質做好,午仔魚很有機會成為明日之星。

|

|

| |

|

紅衫(科學名稱:Trachinotus blochii)

北部市場稱為金鯧魚,是年節常見的魚種,在中南部俗稱為紅衫,是台灣地區海水主要經濟養殖魚種。

飼料 →

|

| |

|

水產詳細介紹

|

|

- 紅衫(科學名稱:Trachinotus blochii)

- 金鯧在台灣有兩個品種,體型較小的金鯧(布氏鯧鰺Trachinotus blochii)主要是魚塭養殖,由於此魚肉質鮮美,成長快速,適應力強,經過多年養殖已成為台灣地區主要的海水經濟養殖魚種。野生被捕獲時,體表會呈現紅色反光,故中南部人稱之為紅衫,北部稱金鯧。

|

| |

|

| |

|